Nelle ultime ore una parte consistente dell’informazione ha scelto una parola precisa: assolta.

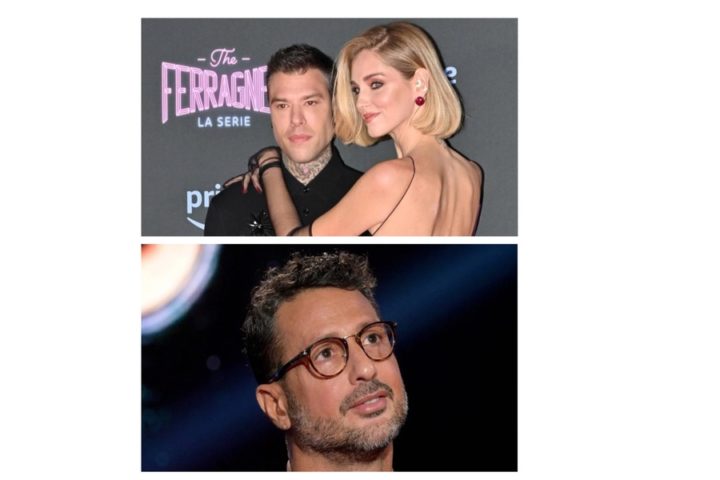

Una parola rassicurante, definitiva, quasi liberatoria. Eppure, è proprio qui che nasce l’equivoco. Perché Chiara Ferragni, oggi, non risulta colpevole sul piano penale, ma questo non equivale automaticamente a poterla definire innocente nel senso pieno del termine, cioè come persona corretta, estranea a comportamenti censurabili e del tutto limpida nella vicenda che l’ha coinvolta.

La differenza non è semantica, è sostanziale. E merita di essere spiegata.

Dal punto di vista giuridico, il procedimento penale si è chiuso senza una condanna. Non esiste una sentenza che dichiari Chiara Ferragni colpevole di truffa. Ma non esiste nemmeno una sentenza che affermi che il fatto non sussiste o che lei non lo abbia commesso. Il processo non è arrivato a una valutazione piena del merito, perché si è interrotto prima. Questo significa una cosa molto semplice: la giustizia penale non ha certificato l’innocenza, ha solo smesso di procedere.

Il punto centrale, quello che continua a essere accuratamente sfiorato ma raramente affrontato, è un altro: Chiara Ferragni ha pagato. Ha pagato sanzioni amministrative, ha versato somme ingenti, ha risarcito, ha contribuito alla chiusura della vicenda attraverso accordi che hanno portato al ritiro delle querele. Tutto questo è legittimo, previsto dalla legge, consentito dall’ordinamento. Ma è anche inevitabile porsi una domanda: perché farlo, se si è davvero convinti di non aver fatto nulla di sbagliato?

Pagare non equivale, giuridicamente, ad ammettere una colpa. Questo è vero. Ma pagare non equivale nemmeno a dimostrare la propria innocenza. È una scelta strategica, non una verità processuale. Chi si sente davvero pulito, in genere, lascia che la giustizia arrivi fino in fondo, accettando il rischio del processo pur di ottenere una sentenza chiara, definitiva, inequivocabile. Qui questo non è accaduto. Si è scelto di chiudere prima, di ridurre il danno, di fermare il procedimento.

Ed è da questo comportamento che nasce il dubbio. Non da un pregiudizio, non da un accanimento, ma dai fatti.

Definire quindi Chiara Ferragni “innocente” è, quantomeno, una semplificazione. È vero che non è stata condannata, ma è altrettanto vero che le autorità competenti hanno ritenuto la comunicazione utilizzata ingannevole, tanto da comminare sanzioni e imporre correttivi. La vicenda non è stata archiviata perché infondata, ma perché risolta economicamente e proceduralmente prima di arrivare a una sentenza nel merito.

A questo punto il caso smette di essere solo il caso Ferragni e diventa qualcosa di più ampio. In Italia, come negli Stati Uniti e in molti altri Paesi, chi dispone di risorse economiche importanti ha più strumenti per gestire, contenere e spesso chiudere una vicenda giudiziaria senza arrivare a una verità processuale definitiva. Non perché la legge non valga per tutti, ma perché non tutti hanno la stessa capacità di muoversi dentro le pieghe della legge. Gli avvocati migliori, le strategie difensive più raffinate, la possibilità di pagare, risarcire, transare: tutto questo non rende automaticamente innocenti, ma rende più semplice evitare il verdetto finale.

È una dinamica antica, quasi manzoniana, in cui la legge non viene violata ma interpretata, piegata, maneggiata con abilità. L’Azzeccagarbugli, oggi, non parla in dialetto e non vive in una stanza buia, ma esiste ancora, sotto altre forme.

Alla fine resta un dato incontestabile: Chiara Ferragni non è una criminale condannata. Ma non risulta nemmeno innocente nel senso pieno, sostanziale, morale del termine. Il dubbio rimane, ed è legittimo. E quando il dubbio rimane, trasformare una chiusura procedurale in una santificazione mediatica significa fare comunicazione, non informazione.

Fare chiarezza non vuol dire condannare. Vuol dire rifiutare il fumo negli occhi.