C’è un lavoro nel cinema che raramente finisce sotto i riflettori, ma che ne determina profondamente le traiettorie. È il lavoro dell’agente: una figura di confine, chiamata a tenere insieme sensibilità artistiche, fragilità personali e dinamiche industriali spesso complesse.

Daniele Orazi svolge questo mestiere da oltre trent’anni. Un percorso iniziato lontano dai salotti che contano, cresciuto attraverso l’esperienza, l’istinto e una profonda capacità di ascolto, che lo ha portato a rappresentare attori affermati e nuove generazioni di talenti, diventando una delle voci più riconoscibili – e indipendenti – del settore.

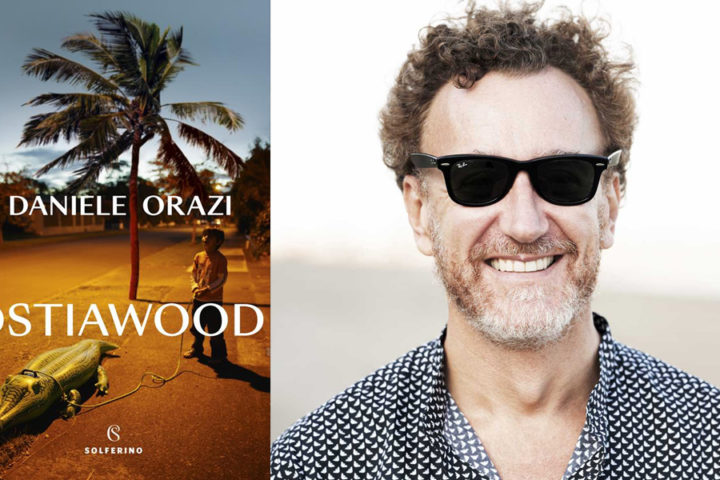

Rimanendo sempre fedele a un approccio umano prima ancora che strategico, Orazi ha costruito la propria carriera come una continua mediazione tra arte e realtà, tra ciò che un artista è e ciò che può diventare. Un equilibrio sottile che oggi racconta anche attraverso la scrittura: Ostiawood, il suo romanzo, nasce infatti come estensione narrativa di un vissuto professionale e personale, più che come autobiografia, e restituisce uno sguardo intimo su un mondo spesso frainteso.

In questa conversazione, Daniele Orazi ripercorre il suo cammino, riflette sul ruolo dell’agente cinematografico in Italia, sulle sfide del presente e su ciò che, ancora oggi, continua a muoverlo: la convinzione che l’arte venga prima di tutto, ma che senza visione e responsabilità non possa davvero esistere.

Lei lavora da oltre trent’anni nella DO Agency, gestendo star affermate e talenti emergenti. Qual è stato il momento più difficile del suo percorso, dal “ragazzo di Ostia” a una figura riconosciuta nel mondo del cinema? E come ha imparato a rapportarsi alle cosiddette “manie” degli attori?

È assolutamente vero che svolgo questo lavoro da oltre trent’anni, ma è altrettanto falso che io mi senta – o mi consideri – un punto di riferimento del cinema. Questa definizione mi fa sorridere.

C’è sicuramente chi pensa che io possa rappresentare un esempio da seguire, e questo mi lusinga e mi sorprende ogni giorno; ma ce ne sono molti altri che pensano esattamente il contrario. E, in fondo, non mi dispiace: è ciò che mi permette di mettermi costantemente in discussione e di migliorarmi.

Il momento più difficile, forse, deve ancora arrivare. Mi sento ancora quel ragazzo di Ostia, nonostante le “primavere” sulle spalle. Quando guardo i miei coetanei li percepisco spesso molto più grandi di me: una debolezza che talvolta mi fa sentire inadeguato, ma allo stesso tempo una forza, perché mi illude – e mi spinge – a credere di avere ancora tempo ed energia per affrontare nuovi progetti. Ho sempre la testa in movimento.

Per quanto riguarda manie e capricci, non credo di essere la persona più adatta a parlare di “gestione”. Io non li gestisco: cerco piuttosto di tradurli. Li porto all’essenza della richiesta, li analizzo, cerco di empatizzare. Mi metto nei panni degli attori e comprendo che spesso quelle che vengono definite manie sono in realtà esigenze profonde, necessarie per performare al meglio.

Quando riesco a trasformare un capriccio in una richiesta legittima, e capisco che quella esigenza è funzionale all’arte, lotto per difenderla e giustificarla agli occhi della controparte.

In Ostiawood il protagonista Andy Schroeder si trova spesso a mediare tra fragilità personali degli attori e logiche di mercato. Nella sua esperienza quanto è centrale il ruolo dell’agente come “traduttore” tra desiderio artistico e strategia professionale?

In parte ho già risposto, ma posso aggiungere una riflessione più ampia.

Non posso raccontare un aneddoto specifico, ma posso dire che esistono due grandi categorie di artisti: quelli che non cedono mai alla strategia e scelgono i progetti esclusivamente in base a quanto un personaggio li rappresenti o parli loro; e quelli che fanno un calcolo preciso, scegliendo quando e dove apparire in funzione dei festival, dei premi, del potenziale successo di botteghino.

Personalmente mi sento molto più affine alla prima categoria, perché è l’arte a muovermi. Tuttavia non posso dimenticare di essere un manager: e quindi, lo ammetto, faccio anche i miei calcoli.

È sempre una questione di equilibrio, e l’equilibrio è forse la parte più complessa – e affascinante – di questo mestiere.

Ostiawood non è una biografia, ma contiene molti elementi ispirati alla sua vita. Cosa l’ha spinta a trasformare la sua esperienza professionale in un romanzo? E quanto Andy Schroeder può essere considerato il suo alter ego?

È inutile negarlo: il romanzo ha diversi tratti biografici, soprattutto nella parte più nostalgica, legata agli anni Ottanta, all’infanzia e all’adolescenza. Allo stesso tempo mi sono divertito a far fare e dire ad Andy cose che io, nella vita reale, spesso non ho avuto il coraggio o la possibilità di fare.

Scrivere è stata una sorta di terapia.

Ci sono momenti nella vita in cui senti l’urgenza di correre, in cui hai dubbi sul tempo e sul futuro, ma allo stesso tempo una forte necessità di realizzare qualcosa che senti tuo e che possa lasciare una traccia concreta.

Questo libro era uno dei tanti progetti che avevo in mente da tempo, e quando ho realizzato che forse non avrei avuto tutto il tempo che immaginavo, mi sono detto: questo non rimandiamolo a domani. Meglio ora che poi.

Che messaggio spera arrivi soprattutto ai giovani lettori, magari poco consapevoli del ruolo dell’agente cinematografico?

Mi è capitato spesso di presentare il libro davanti a un pubblico giovane, e il messaggio che vorrei arrivasse non è tanto legato alla professione del protagonista, quanto alla sua motivazione e determinazione.

È una storia di riscatto sociale, di successo, di caparbietà e sacrificio. Vorrei che parlasse soprattutto ai ragazzi che crescono nelle periferie, a chi sente di non riuscire a oltrepassare un confine che, molto spesso, è più mentale che reale.

Vorrei invitarli a non rassegnarsi a ciò che sembra essere stato deciso per loro dal destino.

Andy è albino, appartiene a una minoranza, ed è per me fondamentale trasmettere un messaggio di apertura verso il diverso. Le particolarità non sono un limite: sono la nostra unicità e, spesso, la vera chiave del successo.

Il lavoro dell’agente cinematografico è spesso poco compreso dal grande pubblico. Cosa pensa manchi oggi al riconoscimento professionale di questa figura in Italia?

Purtroppo mi è molto facile rispondere: siamo troppo pochi, e soprattutto la categoria non è coesa. Da anni si combatte una battaglia per il riconoscimento professionale dell’agente, ma manca una vera unità d’intenti.

Manca anche una formazione strutturata. È una professione in cui ego e competizione occupano spesso troppo spazio, e in una futura – mi auguro prossima – formazione sarebbe fondamentale affrontare seriamente il tema della deontologia professionale.

E, forse, questa situazione di limbo fa comodo a molti: non tutti avrebbero i requisiti per entrare in un albo professionale.

Negli ultimi anni sto diversificando molto il mio lavoro: tengo un corso universitario presso Unimarconi, sono direttore artistico di un festival di cinema, collaboro con master dell’audiovisivo, ho ideato un contest per giovani artisti, faccio parte di giurie in diversi festival. Tutte attività che hanno un obiettivo comune: rendere più visibile e comprensibile la figura dell’agente.

Nel mio piccolo, spero che Ostiawood possa essere uno strumento utile per chi è curioso di conoscere questa professione e capire quanto sia complessa, sfaccettata e sempre più legata a figure multitasking.